loading...

No,002:アマミホシゾラフグ

No,002:アマミホシゾラフグ Torquigener albomaculosus Matsuura, 2014

フグ目フグ科に属するシッポウフグ属は、顎の輪郭が角張っていること、体に2本の側線が走ること、腹側縁に1皮褶が縦走することなどの特徴により、他のフグ科魚類と区別できます。多くはインド洋と西大西洋の熱帯から温帯の浅海域に分布し、世界では20種が知られています。日本ではアマミホシゾラフグTorquigener albomaculosus、シッポウフグT. brevipinnis、ナミダフグT. hypselogeneionの3種が知られています。

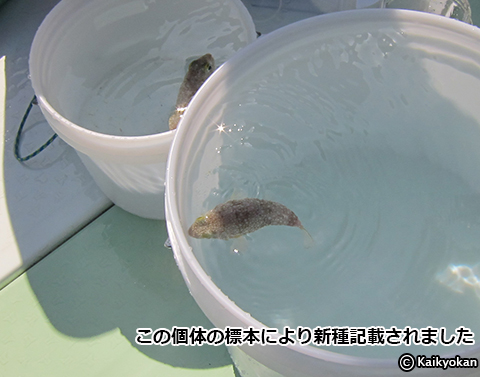

アマミホシゾラフグは2014年に奄美大島から得られた標本に基づき記載されました。新種記載をする場合は、標本が必要です。標本は1個体でもよいのですが、種によっては雌雄で形態の違いがある可能性もあるため、両方採集できるのが理想です。幸運にも1回の採集で水深18mで体長87.8mmの雄、15mで90.5mmの雌の1個体ずつの採集を行うことができ、雄の臀ビレが分厚いという雌雄差も判明しています。種名の「ホシゾラ」のホシというのは、体にある斑点模様が由来であると思われますが、現地の方から夢のある和名をというリクエストがあったため、ホシだけではなく、ホシゾラとなったとお伺いしました。2016年には、沖縄県の水深100mからも本種が採集され、奄美大島固有種ではないことがわかっています。奄美大島では水深20m程度の砂地に産卵床が確認されており、アマミホシゾラフグを観察できるポイントは限られていますが、年々その場所は増え、現在では少なくとも5か所以上で確認されており、沖縄県で得られた水深も深いことから、人目につかない場所で多く生息している可能性もあります。

これまで得られた最大の成魚は体長90.5mmの個体で、成熟していたと考えられることから、本種の最大サイズはフグ科魚類の中でも小型のせいぜい10cm程度であると思われます。しかし、その小さな体にも関わらず、ミステリーサークルと言われる直径2m程度の産卵床をつくることでも知られ、2015年には国際生物種探査研究所(IISE)が行っている世界の新種TOP10にも選ばれました。産卵床は、雄1個体が約1週間かけてつくり、雌が中央で産卵します。産卵された卵は大潮の日に孵化し、それまで雄が卵保護を行います。産卵床が完成すると中央に模様が現れますが、この模様があるのは1日程度と短く、雄は産卵後に産卵床の手入れをしなくなるため、全体の形もすぐに崩れていきます。なぜこのフグだけこのような繁殖生態をしているのか、もしくは、まだ繁殖生態のわかっていないフグでもこのような産卵床をつくるのか。興味は尽きません。

引用文献:

Kawase, H., Y. Okata and K. Ito. 2013. Role of huge geometric circular structures in the reproduction of a marine pufferfish. Sci. Rep., 3: 2106.

Kawase, H., Y. Okata, K. Ito and A. Ida. 2015. Spawning behavior and paternal egg care in a circular structure constructed by pufferfish, Torquigener albomaculosus (Pisces: Tetraodontidae). Bull. Mar. Sci., 91: 67-79.

Matsuura, K. 2014. A new pufferfish of the genus Torquigener that builds “mystery circles” on sandy bottoms in the Ryukyu Islands, Japan (Actinopterygii: Tetraodontiformes: Tetraodontidae). Ichthyol. Res., 62:207-212.

園山貴之・荻本啓介・石橋敏章・須田有輔・青沼仁志・松浦啓一.2018.沖縄島東岸の浜比嘉島から得られたアマミホシゾラフグの記載と飼育下での行動.魚類学雑誌.65(1):81-84.

魚類展示課 園山貴之