loading...

あなたはいったい何歳?

私たちが魚について解説をしていると、この魚は何歳なんですか?といった質問をよく受けます。何気ないこの質問、実は意外に難問なのです。なぜ難しいのか?それは魚たちに年齢を聞いても、答えてはくれないからです(当たり前ですが…)。

海響館にいる生き物たちは、自然の海からやってきたものも多く、海響館で飼育している期間はわかっていても、それまでに海で何年生きてきたのか?は、誰にもわかりません。でも、生き物たちの年齢をおおよそ推測する方法が実はあるのです!そこで今回は、どうやって生き物たちの年齢を調べるのか?その方法をご紹介します。

生き物の種類によって調べる方法は違うのですが、魚の場合は、耳石(耳の中にある石のような硬いカルシウムの固まり)やウロコなど、体の一部を調べることで年齢が分かる場合があります。

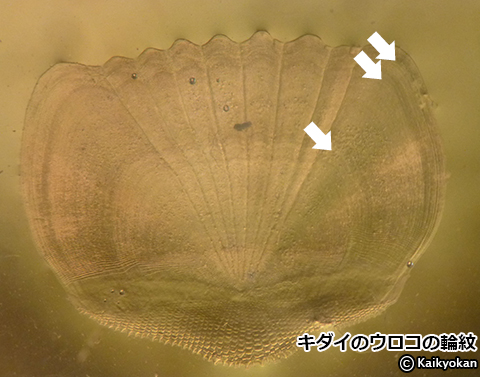

耳石やウロコは、体の成長とともに成長しますが、成長のスピードは季節によって違うため、成長が遅い時期と早い時期が交互に繰り返されてウロコ表面や耳石の表面や横断面に木の年輪のような模様ができ、これを数えることで年齢を調べることができるのです。

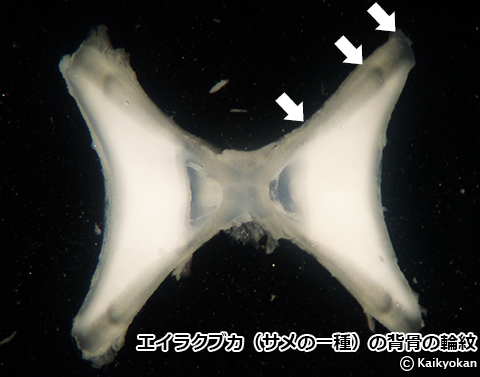

サメやエイなどは耳石やウロコが使えないのですが、代わりに背骨を使って年齢を調べることができます。また、クジラの仲間は、耳あか(耳垢栓といいます)や、歯を使って年齢を調べることができます。

ただし、こうした年輪のような模様は種類によってはできない場合もあって、特に熱帯域など季節変化があまりない地域に生息する個体の部位では、年輪はできにくいと言われています。

さらに、できる場合でも必ずしも1年に1本できる訳ではなく、1年に2本できる場合や、繁殖の時に1本多くできる場合などもあるため注意が必要です。

このような方法で、いくつかの生き物では何歳くらいまで生きるのか調べられていて、種類によってその年齢は大きく違っています。たとえばアユやシラウオはたったの1年と言われているほか、煮干しで有名なカタクチイワシは2~3年ほど、マイワシ・マサバ・マアジはいずれも5~6年ほどと言われています。もう少し長生きな魚になると、ヒラメは20~25年、マダイは30年、ウナギは50年以上生きると言われています。

これだけでも十分長生きなように感じますが、中には人間より長生きするような種類の魚もいるようで、コイでは岐阜県東白川村の池で飼われていた「花子」と呼ばれた個体が226年生きたとされているほか、ニシオンデンザメ(北大西洋に生息するサメの一種)はなんと392歳と推定された個体がいます。これは脊椎動物では最も長寿とされていたホッキョククジラの211歳を上回り、知られている中では最高齢の脊椎動物のようです。

生き物の年齢は簡単には調べることが難しく、特に水槽の中の生きた魚たちではきちんと調べられないこともあるため、なかなか答えが出せない難問ではありますが、水槽の生き物たちを観察しながら、魚たちの生きてきたその年月に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

魚類展示課 仁井崇晶