loading...

魚名板の謎の文字 ~学名について~

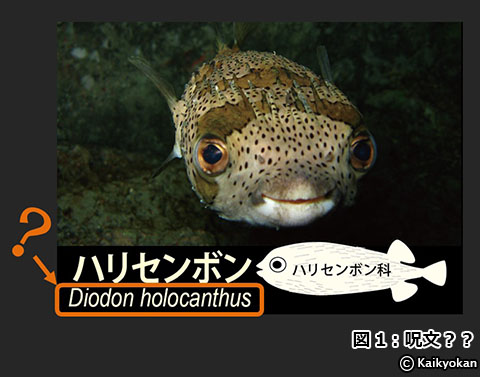

海響館の水槽には、水槽の生き物の名称や写真を載せた「魚名板」がありますが、ここで、このような謎の文字列を見たことありませんか(図1)?実はこれ、学名と呼ばれるれっきとした生き物の正式名称なのです。

水族館では注目されることの少ない学名ですが、ちゃんと理由があって皆様にお見せしています。お客様からいくつかご質問を頂くことがありましたので、今回はこれにお答えする形で学名についてご紹介しましょう。

- ★Q1「学名って何なの?」

学名は、生き物の世界共通の名称です。海響館でも飼育しているハリセンボンを例にみてみると、日本語の正式名称(標準和名といいます)は「ハリセンボン」、英語では「Balloonfish」「Longspined porcupinefish」と広く呼ばれ、学名は「Diodon holocanthus」です(図2)。

学名は斜めがかったアルファベットで書き、前半に「属名」(近縁な種と考えられるものをまとめたグループを示す名称)、後半に「種小名」(種を示す名称)を示すなど、いくつかの決まりがあります。ハリセンボンの学名には「この魚はDiodon というなかまの、holocanthusという種ですよ」というメッセージが込められており、この「属名」と「種小名」のセットが、ハリセンボンという種を示しています。

- ★Q2「何語?読めない!意味が分からない!」

- 学名は、主にラテン語という言葉で書かれています。このラテン語、昔、ヨーロッパで使われていましたが、現代そのヨーロッパでもほとんど使われておらず、我々には読めなくて当たり前です(´;д;`)。しかし学名も生き物の名称。多くの場合、その生き物の形、分布域、発見に関わった人の名前などを示します。先ほども登場したハリセンボンの学名はDiodon holocanthus 。

- 学名から意味を拾うと「二枚の」「歯」「全体の」「トゲ」となります(図3)。ハリセンボンは上アゴに一枚、下アゴに一枚、計「二枚の」「歯」をもち、体「全体」に「トゲ」があります。ちょっと読みにくい学名ですが、他の生き物の名称と同じように、その特徴を示しているのです(ラテン語が読めないから結局わからん!などと言ってはいけません)。

- ★Q3「わかりやすい日本語の名称があるのに、なぜ学名が必要なの?」

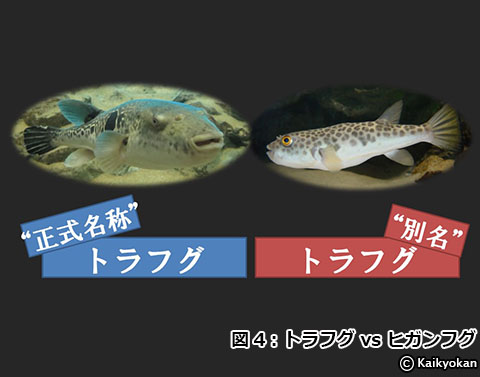

- それは、どの国の人でも、いつの時代の人でも、皆がその生き物を正しく認識するためです。先ほど出てきたトラフグには、地方によってさまざまな“別名”があります。また、トラフグと別の種であるヒガンフグのことを、東北の一部の地域では“トラフグ”と呼んだりもします(図4)。

- さらに英語など他言語の“別名”を含めれば別名の数はさらに増えます。この“別名”があふれる世の中で、例えば、「トラフグの肝臓に毒がある!」など大切な情報を共有するためには、誰もが使える共通の名称がなければ大きな混乱が生じそうですね。そのために、学名が必要なのです。ここで、学名を主に使うのは専門的な情報をやり取りする人々に限られ、私たちは日常生活ではトラフグを学名で呼びませんし、その必要もありません。と、いうことは、次の疑問がうかんできます・・・

- ★Q4「海響館の魚名板に、学名は必要?」

- 海響館では様々な生き物を、その「生き様」をお客様にお伝えするために展示しています。生き物の生き様は、種によって多様です。ですから、私たち飼育員がその生き物が何者かを正確に知り、お客様にお伝えできなければ、その先の説明は成り立ちません。お客様が我々と違った文化をもち、遠い他の国から来られていても、その必要性は変わりません。

- ですから、その根本となる情報が詰まった学名をどこかに記すことが必要なのです。そのためにも、新しい生物がやってきたときは、資料をひっくり返し、学名を調べています。

以上、カタい話も多かったですが、私たちにとって大切な「学名」、魚名板の端っこで見かけたら、この話を思い出してみてください。

魚類展示課 荻本啓介